停滞気味の日本経済!政府は対策を怠っていました。その大きな原因となっていたものが「企業による内部留保」ではないかと考えられています。企業の内部留保に対して別枠の課税をするなどの対策で景気が向上するとは考えられませんか?

日本の経済が長期にわたり停滞気味であるというご指摘、そしてアベノミクスに対する評価、さらには企業の内部留保がその原因の一つではないかという点について、様々な議論があることは確かです。内部留保への課税が景気向上に繋がるかというご提案についても、経済学的に複数の見方があります。

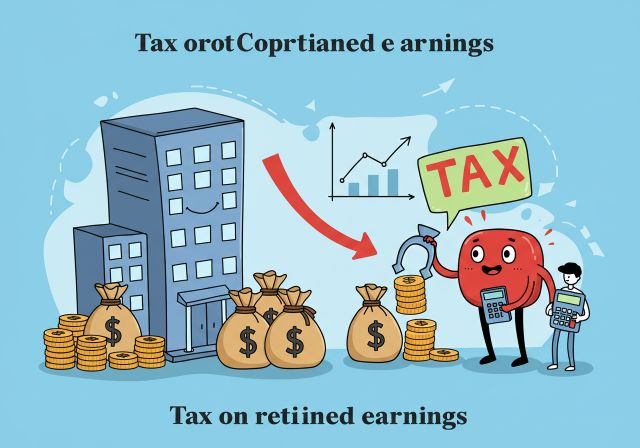

まず、企業の内部留保について整理します。 内部留保とは、企業が得た利益のうち、配当金として株主に分配したり、法人税を支払ったりした後に、社内に留められている資金のことです。これは、単に「貯め込んでいる」だけでなく、将来の投資(設備投資、研究開発、M&Aなど)や、不況時のリスクに備えるための資金として重要な役割を持っています。

次に、ご提案の内部留保への課税が景気向上に繋がるかについて、賛成・反対両方の意見を挙げながら検討します。

内部留保への課税に賛成する意見

- 投資や賃上げの促進: 内部留保に課税することで、企業は税負担を避けるために、その資金を設備投資や研究開発、あるいは従業員の賃上げに回すインセンティブが生まれます。これにより、企業の生産性向上や消費の拡大が期待され、経済全体の活性化に繋がるという考え方です。

- 資金の循環促進: 企業が資金を貯め込むことで、市場に流通するお金が減り、経済活動が停滞するという見方があります。課税によって資金が市場に還元されれば、金融機関を通じた貸し出しや、消費活動が活発になるという期待があります。

- 格差是正への期待: 内部留保が多い大企業は、株主への配当を増やさない限り、内部に資金をプールし続けることになります。これにより、一部の企業に富が集中し、賃金が上がらないことによる格差拡大の一因になっているという見方もあります。課税は、この格差是正の一助となる可能性があります。

内部留保への課税に反対・慎重な意見

- 投資抑制のリスク: 内部留保は、企業の将来的な成長や、予期せぬ経済変動への備えとして不可欠な資金です。これに課税することは、かえって企業の投資意欲を削ぎ、将来の成長機会を失わせる可能性があります。特に、研究開発やM&Aのような長期的な視点での投資は、内部留保に依存する部分が大きいです。

- 国際競争力の低下: 内部留保への課税は、他国にはない独自の税制となる可能性があり、日本企業の国際競争力を低下させる恐れがあります。海外企業と比較して不利な税制は、企業の海外移転を招いたり、新規投資を日本から遠ざけたりする原因となりかねません。

- 定義の困難さと運用上の問題: どこまでを「内部留保」とみなし、どのように課税するかという定義が非常に難しいという問題があります。例えば、既に工場建設や新製品開発のために計画されている資金も課税対象となるのか、など、線引きが曖昧だと企業の活動を阻害する可能性があります。

- 景気変動への対応力低下: 不況時や予期せぬ災害時など、企業が困難に直面した際に、内部留保は雇用の維持や事業継続のための生命線となります。これに課税することで、企業の危機対応能力が低下し、経済全体のレジリエンス(回復力)が損なわれる可能性があります。

- 根本原因の誤認: 内部留保の増加は、景気低迷の「結果」であって「原因」ではないという見方もあります。需要が低迷し、将来への不確実性が高いため、企業は投資に慎重になり、結果として内部留保が増えているという考え方です。この場合、課税だけでは根本的な解決にはなりません。

まとめと考察

企業の内部留保への課税は、一見すると景気刺激策として有効に見えるかもしれません。しかし、上記のように、その効果には賛否両論があり、むしろ企業の投資意欲を削ぎ、経済の長期的な成長力を損なうリスクも指摘されています。

日本の経済停滞の背景には、デフレからの脱却の遅れ、少子高齢化による国内市場の縮小、グローバル競争の激化、技術革新への対応の遅れなど、複合的な要因が絡み合っています。内部留保への課税は、これらの多岐にわたる問題の一部に過ぎず、単独で劇的な景気回復をもたらすとは考えにくいでしょう。

むしろ、政府が取るべき対策としては、

- 持続的な需要創出策: 賃上げを促す環境整備、少子化対策、生産性向上に繋がる規制改革など。

- イノベーションへの投資促進: 研究開発への支援強化、スタートアップ企業の育成など。

- 人材投資の強化: 教育改革、リスキリング支援など。

- グローバル市場での競争力強化: FTA/EPAの推進、海外市場開拓支援など。

といった、より包括的で多角的なアプローチが求められると考えられます。内部留保は、これらの投資を行うための企業の源泉であり、その健全な活用を促す政策が重要であると言えるでしょう。