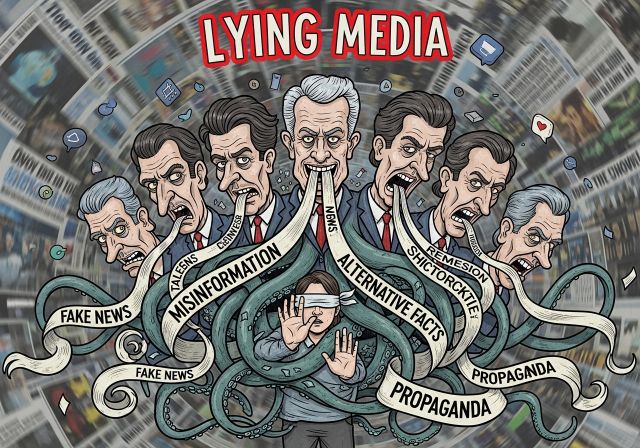

情報リテラシーの欠如!「メディアで言っていたから」とか「SNSに書いてあったから」などを理由に事の正しさを言う輩がいますが、なぜ、そのような「嘘」や「出鱈目」「大げさな表現」などを信じてしまうのでしょうか?

日本だけでなく、世界中で「メディアで言っていたから」や「SNSに書いてあったから」という理由で情報を信じる人は少なくありません。インターネットで簡単に情報にアクセスできる時代にもかかわらず、なぜこのようなことが起きるのか、その心理的・社会的な要因をいくつか挙げてみましょう。

- 確証バイアス

人は自分が元々信じている考えや意見を支持する情報を無意識に探す傾向があります。これを確証バイアスと呼びます。例えば、「あの政治家は信用できない」と思っている人は、その政治家を批判するメディア報道やSNSの投稿ばかりに目が行き、その正しさを裏付ける情報を探してしまいます。逆に、その政治家の良い面を伝える情報には耳を傾けようとしません。これにより、特定の「嘘」や「デタラメ」を信じやすくなります。

- 情報過多と認知資源の限界

インターネット上には膨大な情報が溢れており、その全てを吟味することは物理的に不可能です。人間は、限られた認知資源(集中力や時間)の中で意思決定を行うため、情報の真偽をいちいち検証する手間を省こうとします。その結果、自分が信頼しているメディアやインフルエンサー、あるいはフォロワーが多いアカウントからの情報をそのまま受け入れてしまう傾向があります。

- 社会的証明(ソーシャルプルーフ)

多くの人が支持しているように見える意見は、正しいと判断されやすい傾向があります。「みんながそう言っているから、きっと正しいだろう」という心理が働きます。SNSでたくさんの「いいね」やリツイートがついている投稿は、真偽を問わず信憑性が高いと認識されがちです。

- 権威への服従

テレビや新聞といった伝統的なメディアは、長年にわたって「社会の公器」としての信頼を築いてきました。そのため、今でも「テレビが言っているのだから、間違いないだろう」と無意識に信じてしまう人が多くいます。同様に、特定の専門家や有名人の発言も、その権威性から疑わずに信じられてしまうことがあります。

- 感情への訴え

「嘘」や「デタラメ」の中には、人の感情(怒り、恐怖、不安など)に強く訴えかけるものが多くあります。例えば、「〇〇があなたの生活を脅かす」といったセンセーショナルな表現は、人々の注意を引きつけ、理性的な判断を鈍らせます。感情的な情報ほど、拡散されやすく、信じられやすくなります。

これらの要因は、私たちが情報を消費する際に無意識的に働いているものです。したがって、意図的に「嘘」を信じようとしているわけではなく、人間の心理的な傾向や社会的な構造によって、結果として誤った情報を信じてしまうことが多いのです。この問題に対処するためには、情報リテラシー教育の重要性が増していると言えるでしょう。