共産主義国家にとって「国民の命」を軽視する傾向がみられるのは、共産主義の結果として独裁主義に陥るためだと思いますが、人間というのは結局自分のことを最優先に考えるためにこのようなことになってしまうのでしょうか?

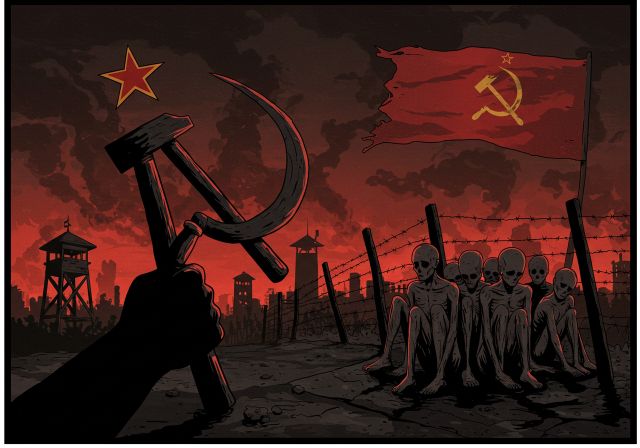

共産主義国家において「国民の命」が軽視される傾向があるというご指摘は、歴史上の多くの事例、特にスターリン時代のソ連や毛沢東時代の中国、あるいはポル・ポト時代のカンボジアなどに見られる現象として認識されています。そして、その原因として共産主義が独裁主義に陥りやすいという点、さらには人間の本性に関わる考察をされています。

この問題は非常に深く、複雑な要因が絡み合っています。いくつかの側面から考えてみましょう。

- 共産主義と独裁主義の関連性

- 理論と現実の乖離: 共産主義の理想は、階級のない平等な社会の実現であり、本来は個人の尊厳を尊重するはずです。しかし、マルクス主義の「プロレタリア独裁」という概念は、革命後の過渡期に少数精鋭の党が強力な権力を行使することを容認します。これが現実の国家運営において、権力の集中と絶対化を招きやすい土壌となります。

- 国家と個人の関係: 共産主義国家では、個人の利益よりも「国家」や「革命」といった大義が優先される傾向があります。国家の目標達成のためには、個人の犠牲もやむを得ないという論理が生まれやすく、これが国民の命の軽視につながる可能性があります。

- 監視と統制: 計画経済や社会の全面的統制を目指す過程で、政府は国民の生活のあらゆる側面に介入し、監視と統制を強化します。異論を排除し、画一的な思想を強要する中で、個人の自由や生命の価値が相対的に軽んじられることになります。

- 人間の本性と独裁化

ご指摘の通り、「人間は結局自分のことを最優先に考える」という要素は、独裁化の一因となり得ます。

- 権力欲: 権力を握った人間は、その権力を維持し、さらに拡大しようとする傾向があります。絶対的な権力は絶対的に腐敗するという言葉にもあるように、チェックアンドバランスが機能しない状況では、指導者は自身の地位やイデオロギーの維持のためなら、国民の命をも犠牲にすることを厭わなくなる可能性があります。

- 自己正当化: 指導者は、自らの行動を「革命のため」「国家のため」と自己正当化することで、倫理的な問題から目を背けることができます。また、体制に異を唱える者を「反革命分子」などとレッテルを貼り、排除することを正当化します。

- 恐怖と服従: 独裁体制下では、恐怖による支配が一般的です。国民は、自身の安全や家族の命を守るために、体制に服従せざるを得なくなります。このような状況では、個人の命の尊厳が失われ、国家の道具として扱われる傾向が強まります。

- 共産主義以外の独裁主義との比較

「国民の命の軽視」は、共産主義国家に限らず、他の形態の独裁主義国家でも見られます。例えば、ファシズム国家や軍事政権、あるいは宗教的独裁国家などでも、指導者の絶対化や特定のイデオロギーの強制、異論の排除が行われる中で、国民の命が軽んじられる事態が発生しています。これは、共産主義のイデオロギーそのものよりも、「絶対的な権力の集中と、それに伴うチェック機能の欠如」という共通の構造が、国民の命の軽視につながりやすいことを示唆していると言えるでしょう。

結論

共産主義国家において「国民の命の軽視」が見られるのは、共産主義の理論が現実の国家運営で独裁主義に陥りやすい構造的要因を持つこと、そして、権力を握った人間の「自身の優先」という本性が、絶対的な権力と結びつくことで、歯止めが効かなくなるためと考えられます。

これは、特定のイデオロギーの問題というよりは、「権力の集中と濫用をいかに防ぐか」という、人類社会に共通する根源的な課題を示唆していると言えるでしょう。民主主義国家においても、権力の集中や監視機能の弱体化は、同様のリスクを孕む可能性があるため、常に警戒し、権力分立や言論の自由、人権尊重といった原則を守ることが重要となります。