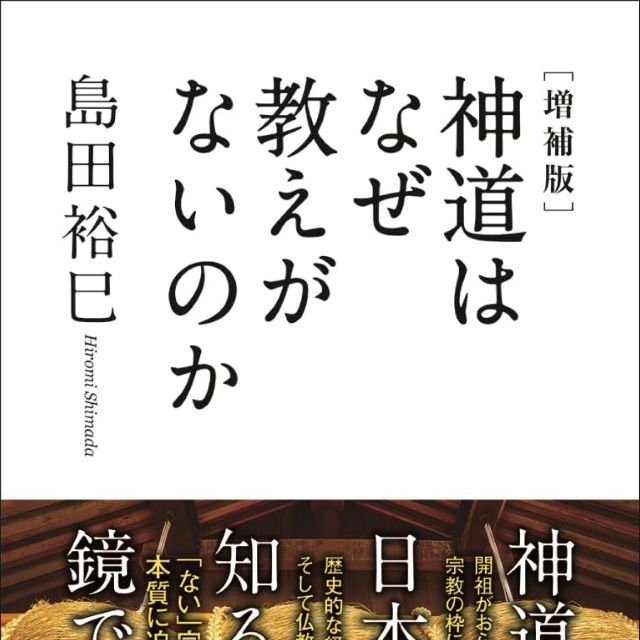

【日本人の精神構造】 神道に「教え」がないのはなぜ? 自然と共生し、八百万の神と生きるための深遠な思想を解き明かす! 清らかさと穢れ、祭りに隠された、日本文化のルーツと普遍的な智慧を探る。現代の生き方に響く、本質を知るための必読書。

「経典」も「開祖」も持たない、神道の不思議な魅力

キリスト教には『聖書』があり、仏教には膨大な経典があり、開祖の教えがあります。しかし、日本の基層文化を成す「神道」には、それらに匹敵する明確な教義や開祖が存在しません。「神道はなぜ、特定の教えがないのだろう?」この素朴な疑問こそが、日本人の精神構造と独自の文化を深く理解するための扉を開きます。

本書『神道はなぜ教えがないのか』は、この神道の「不思議」を解き明かし、日本人が無意識のうちに共有してきた価値観のルーツを探る、知的探究心を満たす一冊です。単に歴史や儀式を解説するだけでなく、「教えがないこと」そのものが、いかに深遠な思想であり、現代の私たちの生き方に普遍的な智慧を提供してくれるかを教えてくれます。

「教え」ではなく「感覚」と「場」の宗教

神道の核心は、「教え(ドグマ)」ではなく、「感覚(センス)」と「場(プレイス)」にあります。

神道が重要視するのは、「こう生きなさい」という普遍的な倫理規範よりも、「今、この瞬間に清らかであること」です。私たちは、「清浄(きよらか)」と「穢れ(けがれ)」という二つの重要な概念を通じて世界を捉えます。穢れは罪悪ではなく、単に「エネルギーの淀み」や「生命力の低下」を意味し、それは「禊(みそぎ)」や「祓い(はらい)」によって、容易に回復できるものとされています。

この考え方は、特定の教義を信じなくても、自然や他者との関係性の中で、常に自らの状態を整え、再生していくという、極めて実践的で柔軟な生き方を私たちに示唆します。

八百万の神々が示す「共生」の思想

そして、神道のもう一つの柱は、「八百万(やおよろず)の神」という考え方です。この世界は、山や川、木々、そして私たち人間の祖先に至るまで、あらゆるものに神が宿っているとされます。

この多神教的な世界観は、「どれか一つの価値観が絶対ではない」という、多様性(ダイバーシティ)の思想を古くから内包しています。神道において、神々は時に争いもしますが、基本的に共存しています。これは、異なる価値観や思想を排除するのではなく、「それぞれの立ち位置を認め合い、尊重し合う」という、現代社会が直面する対立や分断を乗り越えるためのヒントを私たちに与えてくれます。

本書は、神社という「場」、そして祭りという「共同体の営み」を通じて、日本人の心がどのように育まれてきたかを紐解きます。

「なぜ日本人は議論が苦手なのか」「なぜ日本人は場の空気を読むのか」――そうした疑問の答えも、神道の「教えがない」という構造の中に隠されています。

この本を読むことで、あなたは「神道の常識」を通して、日本人であることの「根っこ」を再認識し、現代を生きるための新しい視点を手に入れることができるでしょう。伝統と現代が響き合う、深く、そして清らかな知的体験を、ぜひ味わってください。