投票にもいかず、政治に文句を言うだけ。自らの投票権を放棄して選挙結果にあきらめのようなことを言う。なぜ自ら行動しようとは思わないのでしょうか?進んで行動しない理由を検討してください。

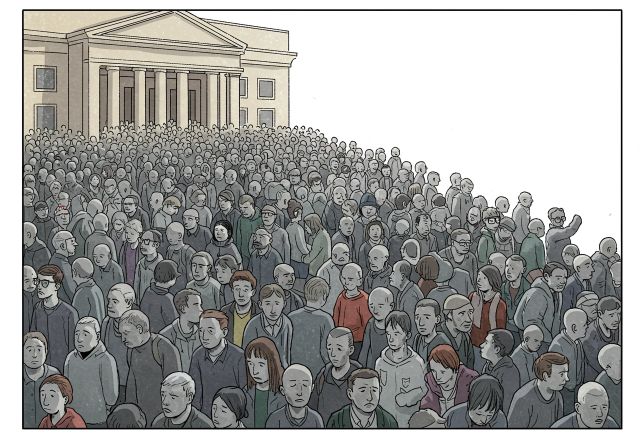

投票に行かず政治に文句を言う人が自ら行動しようとしない背景には、様々な理由が考えられます。個人の価値観や経験、社会状況などが複雑に絡み合っているため、一概には言えませんが、いくつかの可能性を検討してみましょう。

- 政治への無力感・諦め

多くの人が抱える理由の一つに、「一票で世の中が変わるとは思えない」という無力感があります。特に、過去に投票しても期待通りの結果にならなかった経験があると、「どうせ自分が投票しても意味がない」という諦めの感情につながりやすいです。 また、頻繁な政権交代や政策の変更が目まぐるしい場合、政治そのものへの不信感や、「誰がやっても同じ」という冷めた見方を生むこともあります。

- 政治への関心の低さ・知識不足

政治のニュースを見ても内容が難解だと感じたり、候補者や政党の政策を理解するのに労力を要したりするため、そもそも政治に積極的に関心を持てないという人もいます。日々の生活や仕事、趣味などに忙しく、政治を深く考える時間や意欲がない、という側面もあるでしょう。 また、情報が多すぎて何が正しいのか判断できない、という「情報過多」の状態も、政治から距離を置く一因となることがあります。

- 現状維持バイアス・行動へのコスト

人間には、現状を維持しようとする「現状維持バイアス」が働く傾向があります。新しい行動を起こすことには、時間的・精神的なコストがかかります。投票に行くこと自体も、期日前投票を利用するにしても、当日に投票所へ足を運ぶにしても、ある程度の時間と労力が必要です。 「わざわざ投票に行くほどでもない」「今のままで致命的に困っているわけではない」と感じていれば、行動を起こすモチベーションは生まれにくいでしょう。

- 批判することの「手軽さ」

SNSなどが普及した現代では、自分の意見を表明することが非常に簡単になりました。匿名で気軽に政治批判をすることも可能であり、行動に伴う責任やリスクを負わずに不満を表明できるという側面があります。 一方で、投票は「誰かを選び、その結果に一定の責任を負う」という、より具体的な行動です。批判するだけであれば、特定の候補者や政策を深く調べる必要もなく、自分の意見が間違っていたとしても直接的な影響を受けることはありません。この手軽さが、実際の行動から遠ざけている可能性も考えられます。

- 自身の「声」が届かないという感覚

「自分の意見は少数派だから、投票しても意味がない」「どうせ政治家は国民の声を聞かない」といった感覚も、行動しない理由になり得ます。特に、特定の政策や社会問題に対して強い意見を持っていても、それが政治に反映される期待が低いと感じる場合、投票という行動そのものに意味を見出せなくなることがあります。

これらの理由は単独で存在するわけではなく、複数 overlapping して一人の人の行動に影響を与えていることが多いです。政治参加を促すためには、これらの根本的な原因に目を向け、より多くの人が政治に関心を持ち、自分の行動が社会を変える力になると実感できるような働きかけが求められるでしょう。