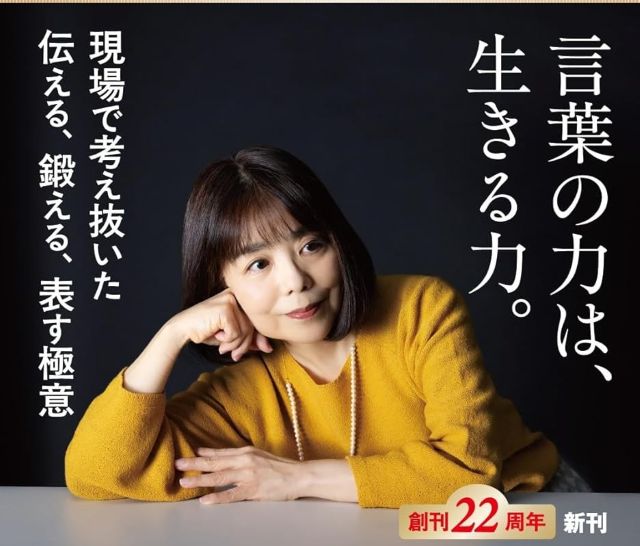

【歌人・俵万智が説く】SNS、AI時代の「コミュ力」革命!炎上、クソリプに負けない「日本語の足腰」を鍛える実践書。子育て、恋愛、短歌に学ぶ、言葉に「心」を宿らせる技術と、人生を豊かにする「生きる言葉」の探し方。

「生きる言葉」は、あなたの心をどう守り、どう動かすのか?――歌人・俵万智が贈る、現代人のための「言葉の処方箋」

私たちは今、歴史上かつてないほど「言葉」に依存して生きています。スマートフォンを開けば、世界中の情報や他人の感情が文字として流れ込んできます。便利な一方で、顔の見えない相手からのたった一言に深く傷つき、発言一つで炎上してしまうリスクも隣り合わせです。

「言葉の力が、そのまま生きる力とも言える時代」――歌人・俵万智氏は、この現代社会を生き抜くために、私たちが最も鍛えるべき「日本語の足腰」について、真摯で温かいまなざしをもって語りかけます。

『生きる言葉 (新潮新書 1083)』は、単なる美しいエッセイ集ではありません。長年、言葉を極限まで凝縮し、その「力」と「限界」を知り尽くしたプロフェッショナルである歌人が、現代のあらゆるコミュニケーションの現場を歩き、言葉の光と影を映し出した、実践的な知恵の書です。

現代社会の「言葉のモヤモヤ」を歌人の視点で一刀両断

本書の魅力は、日常生活で誰もが感じる「言葉の違和感」や「コミュニケーションの悩み」を、歌人ならではの繊細な感覚と、子育てや創作活動で培った経験に基づいて具体的に考察している点にあります。

- 「コミュ力」という言葉の危うさ:「コミュニケーション能力」とは、本当に流暢に話すことなのでしょうか? 俵氏は、その本質を「ダイアローグ(対話)」と「モノローグ(独白)」の両面から深く掘り下げます。

- SNSの「クソリプ」考察:ご自身が経験したSNSでの思わぬ反応や炎上事例を振り返りながら、なぜ言葉が「拒まれる」のか、どうすればトゲのある言葉に心を乱されないのかを冷静に分析します。

- 子どもの「真っすぐな問い」:「人間はどうして勉強しなきゃいけないの?」――本質を突く子どもの問いに、大人はどう「生きる言葉」で答えるべきか、実体験を交えて綴ります。

- AI時代の言葉の未来:短歌というアナログな言葉の芸術に携わる歌人が、AIが生成する短歌の可能性や限界を考察。「そこに『心』の種はあるか」という問いを立て、人間の言葉の価値を再定義します。

「日本語の足腰」を鍛えるトレーニング

本書を通じて俵氏が示してくれるのは、言葉を単なる「道具」として扱うのではなく、「生きたもの」として大切にすることです。

短歌や和歌の世界に触れることで、言葉を凝縮し、たった三十一文字に「心」や「情景」を喚起させる力を学びます。それは、曖昧な表現が氾濫する現代において、自分の気持ちを過不足なく、そして美しく伝えるための「日本語の筋力トレーニング」にほかなりません。

この本を読み終えたとき、あなたはきっと、誰かに投げかける一言、メールで打つ一文、そして心の中でつぶやく言葉一つひとつに、以前よりもずっと意識的になっているでしょう。言葉を大切にすることが、自分自身を大切にすることにつながり、ひいては他者との豊かな関係を築く「生きる力」となることを、本書は静かに教えてくれます。

『生きる言葉』は、便利だがやっかいな現代社会を、迷うことなく、そして心地よく生き抜くための、すべての人に贈る「言葉の道標」です。