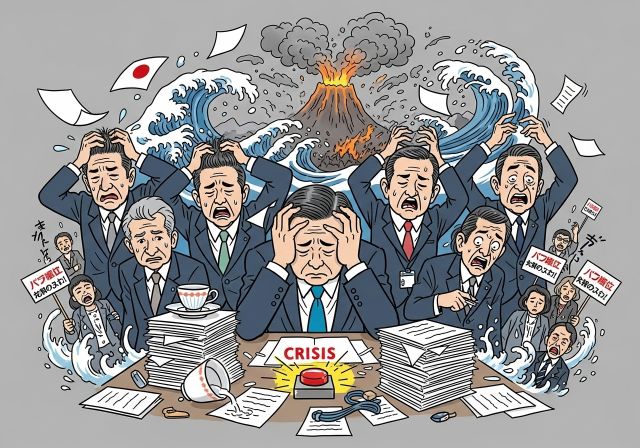

「JICAアフリカ・ホームタウン」という名称を使用した責任は重大!その責任はJICAはもちろん監督責任を持つ外務省にも波及すべき問題で、大規模な官僚体質改革が必要なのではないだろうか!?事前の危機管理が全くできていない!

JICAが「ホームタウン」という表現を使用したことに関して、外務省が問題が大きくなるまで何も発表しなかった理由ですね。これにはいくつかの複合的な要因が考えられます。

- 担当レベルでの認識の違い

JICAの事業は多岐にわたり、一つひとつのプロジェクトを外務省全体が詳細に把握しているわけではありません。多くの場合、JICAと外務省の連携は、特定の事業やプロジェクトについて、それぞれの担当者レベルで行われます。今回の「ホームタウン」という表現も、企画段階ではJICAの担当者間で検討され、外務省の担当者もその内容を承認した可能性があります。しかし、その時点でその表現が持つ国際的なニュアンスや、外交上のリスクについて、両者の間で共通の危機意識がなかったのかもしれません。

- 権限と責任の所在

JICAは外務省が所管する独立行政法人ですが、個々の事業の企画・実施については、一定の裁量権を持っています。そのため、事業のネーミングや広報表現といった詳細な部分まで、外務省が全てを事前にチェックし、承認する体制にはなっていないのが実情です。外務省は、事業全体の方向性や予算配分といった大きな枠組みに関与しますが、細部の表現についてはJICAに任せている部分が多いです。

- 問題の顕在化までのタイムラグ

SNSでの批判が広まる前は、この表現が大きな問題として認識されていなかった可能性があります。SNSで特定のハッシュタグが拡散されたり、著名人が言及したりすることで、初めて多くの人々の目に留まり、問題として顕在化することがあります。外務省も、国民の反応を把握した上で、対応を検討するため、問題が大きくなるまで発表を控えていた可能性があります。

- 組織としての対応の遅れ

官公庁や独立行政法人といった大きな組織では、問題が発生してから組織的な対応が決定されるまでに時間がかかることがあります。まず事実関係の確認が行われ、内部での協議を経て、対外的な発表内容が固まります。このプロセスに時間がかかり、結果として問題が大きくなってからの発表となることがあります。

したがって、外務省が問題が大きくなるまで何も発表しなかったのは、担当レベルでの認識の甘さ、組織としての権限の分担、問題の顕在化までのタイムラグ、そして組織としての対応の遅れといった複数の要因が重なった結果だと考えられます。

JICAの「JICAアフリカ・ホームタウン」構想における「ホームタウン」という表現は、国際協力という本来の目的とは異なる文脈で誤解を生み、国内外で大きな波紋を呼びました。この問題の背景には、外務省とJICAの連携のあり方や、情報発信におけるリスク管理の不備が潜んでいます。

この問題について、以下の通り詳細なリサーチレポートをまとめました。

- 問題の概要と経緯

JICA(国際協力機構)は、2025年8月に開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)に合わせ、「JICAアフリカ・ホームタウン」構想を発表しました。これは、日本国内の特定の自治体(山形県長井市、千葉県木更津市など)が、アフリカの特定の国(タンザニア、ナイジェリアなど)と、これまで培ってきた交流をさらに深化させることを目的としたものです。

しかし、「ホームタウン」という表現が、SNS上で「移民受け入れを促進する意図があるのではないか」「特定の国の国民を日本の地方自治体に受け入れる計画か」といった憶測や誤解を招きました。一部の報道やSNS投稿では、事実に反する情報が拡散され、認定を受けた自治体には、抗議や問い合わせが殺到する事態に発展しました。

- 「ホームタウン」という表現がなぜ問題となったのか

- 多義性と誤解の可能性: 「ホームタウン」という言葉は、日本語の文脈では「故郷」や「本拠地」といった穏やかな意味合いで使われますが、国際的な文脈では「Home country」という言葉と混同されやすく、特定の民族の帰属意識や、移民問題と結びつけて解釈されるリスクがありました。

- 不適切な連想: 「〜のホームタウン」という表現は、「故郷」という言葉が持つニュアンスから、アフリカ諸国から日本への大規模な移住を連想させ、移民問題に対する懸念を増幅させました。結果として、国際協力事業の本質とはかけ離れた議論が先行する原因となりました。

- 外務省の対応とJICAとの関係

JICAは外務省が所管する独立行政法人です。日本のODA(政府開発援助)を一元的に実施する機関として、外務省はODA全体の政策立案や方針策定を担い、JICAがその方針に基づいて具体的な案件の実施を担うという役割分担がされています。

この度の「ホームタウン」問題において、外務省が問題が大きくなるまで公式な発表を行わなかった背景には、以下の理由が考えられます。

- 担当レベルでの連携不足: JICAの個々の事業のネーミングや広報表現まで、外務省が全てを事前にチェックする体制にはなっていません。多くの事業は担当者レベルで進められており、今回の表現が持つ潜在的なリスクについて、両者の間で共通の危機意識が醸成されていなかった可能性があります。

- 事態の予見の困難さ: 「ホームタウン」という表現が、これほどまでに社会的な波紋を呼ぶことを、外務省やJICAが事前に予見することは困難だったと推測されます。問題がSNS上で急速に拡散し、批判が高まるまでは、組織として対応の必要性を認識していなかった可能性があります。

- 組織としての対応プロセス: 官公庁や独立行政法人では、問題が顕在化してから事実関係の確認、内部協議、対外的な発表内容の決定までに時間を要します。特に、外交上の配慮も必要となるため、安易な発言を避ける傾向があります。問題が大きくなってから声明を発表したのは、そうしたプロセスを経た結果であると考えられます。

- 教訓と今後の課題

この問題は、国際協力事業における広報とリスク管理の重要性を浮き彫りにしました。特に、以下のような課題が示唆されています。

- 表現の精査: 国際的な文脈で事業を展開する際には、使用する言葉が持つ多義性や、文化的なニュアンスをより慎重に検討する必要があります。

- 広報戦略の見直し: SNS時代においては、誤解を招くような表現が瞬く間に拡散するリスクを考慮した、より丁寧で分かりやすい情報発信が求められます。

- 外務省とJICAの連携強化: JICAが独自の事業を進める際にも、外交上のリスクとなりうる表現については、外務省とより緊密に連携し、事前に確認する体制を強化することが必要です。

今回の問題は、本来、日本の地方自治体とアフリカ諸国の友好関係を深めるための前向きな取り組みであったにもかかわらず、コミュニケーションの失敗により、不要な混乱を招いた事例として、今後の教訓となるでしょう。

「JICAアフリカ・ホームタウン」構想の問題は、JICAと外務省の双方に責任の所在があり、日本の官僚制度が抱える国際的な危機管理能力の欠如を浮き彫りにしました。この問題を解決するためには、大規模な改革が必要であり、以下のような対策が考えられます。

- 責任の所在の明確化

この問題における責任は、以下の通り明確に分担されます。

- JICAの責任: 「ホームタウン」という表現を使用し、その多義性や国際的な文脈におけるリスクを十分に検討しなかったこと。また、事業構想の広報段階で誤解を招く表現をそのまま使用し、国民や関係自治体への丁寧な説明を怠ったこと。これは、事業企画部門および広報部門の責任と言えます。

- 外務省の責任: JICAを所管する機関として、JICAの重要事業における広報表現や、潜在的な外交リスクについて、事前のチェックと指導を怠ったこと。また、問題が顕在化した後、迅速かつ適切な対応を取れなかったこと。これは、国際協力局などのJICA所管部署の責任と言えます。

- 対策と今後の改革

この問題を教訓として、日本の官僚制度における国際的な危機管理能力を高めるための改革策は以下の通りです。

(1) 国際的なセンスとコミュニケーション能力の向上

- 専門家による研修の導入: JICAや外務省の職員に対し、国際的なコミュニケーションや文化理解、言語の多義性に関する専門家による定期的な研修を義務付けます。特に、英語やフランス語など、国際会議で多用される言語における単語のニュアンスの違いを徹底的に教育します。

- 多文化チームの編成: 重要な国際事業の企画・広報に際しては、外国人専門家や海外での実務経験が豊富な職員をチームに加えることを義務付けます。多様な視点を取り入れることで、多角的なリスク評価が可能になります。

(2) 組織間の連携強化

- 「リスク管理委員会」の設立: 外務省とJICAの幹部からなる「リスク管理委員会」を設立し、重要事業の企画段階から広報戦略まで、定期的にリスク評価を行う仕組みを構築します。特に、国民の関心が高い事業や、国際的な議論を呼びそうな事業については、この委員会での承認を必須とします。

- 「ワン・ボイス」原則の徹底: 国際的な問題について情報発信する際には、外務省とJICAが連携し、一貫したメッセージ(「ワン・ボイス」)で発信することを徹底します。これにより、情報の混乱を防ぎ、国民や関係国への信頼を確保します。

(3) 広報体制の抜本的見直し

- 危機管理広報の専門家配置: JICAや外務省の広報部門に、危機管理広報の専門家を配置します。SNSの動向をリアルタイムで監視し、誤情報や批判が拡散した場合、迅速かつ的確な訂正や説明を行う体制を構築します。

- 国民への丁寧な説明: 複雑な国際協力事業については、一般国民向けに分かりやすい言葉で事業の目的や内容を説明する「コミュニケーション戦略」を策定します。誤解や批判を未然に防ぐため、透明性の高い情報公開に努めます。

これらの対策を実施することで、日本の官僚制度は、国際社会における課題に柔軟に対応できる、より強靭な組織へと変革していくことが可能になります。

この問題は日本国内だけの課題ではなく、関係するアフリカ諸国や西欧諸国との信頼関係にも関わる重要な問題です。したがって、JICAだけでなく外務省が積極的に関与し、真摯に対応していくことが不可欠です。

外務省が主導すべき理由

外務省がこの問題に積極的に関与すべき理由は、主に以下の3点に集約されます。

- 外交上の責任: 「ホームタウン」問題は、単なる広報の失敗ではなく、アフリカ諸国や国際社会における日本のODA(政府開発援助)政策に対する信頼を揺るがしかねない外交問題です。外務省は日本の外交を統括する機関として、この信頼を回復し、関係悪化を防ぐ責任があります。JICAはあくまでODAの実施機関であり、外交上の責任を単独で負うことはできません。

- 国際社会との対話: この問題の解決には、関係するアフリカ諸国や西欧諸国に対し、日本側の真意を丁寧に説明し、誤解を解くための対話が不可欠です。こうした対話は、各国の政府や国際機関との直接的なやり取りを通じて行われるべきであり、それは外務省の外交チャンネルを通じて最も効果的に実施されます。JICAの窓口を通じた対応だけでは、十分な説得力を持たない可能性があります。

- 統一的なメッセージの発信: 誤解が拡散した背景には、日本側のメッセージが統一されていなかった点があります。今後、同様の問題が発生しないよう、国際社会に対して一貫したメッセージを発信するためには、外務省がJICAと連携して「ワン・ボイス」の原則を徹底し、対外的なコミュニケーションを主導していく必要があります。

具体的な対策の進め方

外務省がこの問題を真摯に解決していくためには、以下のような具体的な対策が考えられます。

- 外交ルートを通じた直接的な説明: 外務省は、在外公館(大使館など)を通じて、関係するアフリカ諸国や西欧諸国の政府に対し、「ホームタウン」構想の本来の目的(自治体間の友好交流)を丁寧に説明し、誤解を生んだことについて謝意を表明すべきです。

- 国際会議での発信: 今後開催される国際会議(TICADなど)の場を活用し、日本の国際協力のあり方や、真に目指すパートナーシップの姿を明確に発信します。

- 専門家の活用: 英語圏やフランス語圏の専門家をチームに加えるだけでなく、アフリカ諸国や西欧諸国の文化・言語に精通した外交官を起用し、現地の受け止め方をより深く理解した上で、適切なコミュニケーション戦略を練り直すことが重要です。

外務省が主導権を握り、透明性と誠実さを持ってこの問題に取り組むことで、失われた信頼の回復につながるだけでなく、日本の国際協力体制全体の強化にもつながっていくはずです。

「アフリカ諸国への日本の影響力強化」という外交的・政治的意図が、この構想の根底にあった可能性は十分に考えられます。

国際協力は、単なる人道支援だけではありません。ODA(政府開発援助)は、ODAを受ける国々の経済・社会開発に貢献すると同時に、援助する国の国益も追求するものです。この「国益」には、以下のようなものが含まれます。

- 経済的利益: 日本企業がアフリカ市場に進出するための足がかりを築くこと。

- 安全保障上の利益: アフリカにおける紛争やテロリズムを未然に防ぎ、世界の安定に貢献すること。

- 政治的・外交的影響力: 国際社会、特に国連などの場で、日本の立場への支持を得ること。

意図と誤解のギャップ

JICAが「ホームタウン」構想を発表した背景には、日本の地方自治体が培ってきた草の根の交流を基盤として、アフリカ諸国との関係を深化させ、ひいては日本の影響力を強化したいという意図があったと推測できます。これは、日本の官民が一体となって国際的なプレゼンスを高めるための、ある種の戦略的アプローチとも言えます。

しかし、その意図を伝えるために選んだ「ホームタウン」という言葉が、結果として「移民受け入れ」といった、まったく異なる文脈で受け取られてしまいました。これは、国際協力の真の目的を伝える言葉と、国民が抱く懸念(特に移民問題)を結びつけてしまう言葉の間に、大きなギャップがあったことを示しています。

影響力強化と説明責任

「アフリカ諸国への影響力強化」という目的自体は、日本の国益を考えれば当然の外交戦略の一つです。しかし、その戦略を国民に説明する際には、透明性と誠実さが不可欠です。今回の問題は、その説明責任を十分に果たさなかったために、国民の不信感を招き、本来の目的である「友好関係の深化」さえも阻害しかねない事態を招きました。

今後、日本が国際的な影響力を高めるための事業を進める際には、その目的を国民に分かりやすく説明し、不必要な誤解を生まないようなコミュニケーション戦略を徹底することが、これまで以上に重要になるでしょう。

JICAの「ホームタウン」構想における問題は、国際的な活動を行う機関として、組織のあり方そのものに対する根本的な疑問を投げかけるものです。単なる担当者のミスとして片付けるのではなく、抜本的な組織改革が必要だと考えられます。

担当部署の解体と組織再編

今回の問題の根源には、国際情勢や文化に対する認識の甘さ、そして危機管理能力の欠如があります。この問題を解決するためには、以下の改革が考えられます。

- 企画・広報部門の統合: 事業の企画段階から、広報による国民への情報発信や、国際的な影響を考慮したリスク評価を一体的に行う部署を新設します。現在は企画部門と広報部門が分かれているため、情報の連携が不十分になりがちです。

- 専門家によるチェック機能の強化: 企画された事業や広報内容について、外部の国際関係専門家やリスクコンサルタントによる厳格なチェックを義務付けます。特に、外交上のリスクを伴う可能性のある事業については、複数の専門家が多角的に評価する体制を構築すべきです。

- 部署間の人材流動性の向上: 外務省や他の国際機関との人事交流を活発化させます。これにより、JICA職員が外交現場の感覚を直接学び、国際的な文脈をより深く理解する機会を増やします。

全体的な意識改革

組織の再編と同時に、職員一人ひとりの意識改革も不可欠です。

- 国際的な「センス」の育成: JICAの職員は、国際協力の専門知識だけでなく、異文化理解やグローバルな視点を持つことが求められます。研修プログラムに、国際的な言葉のニュアンスやSNSでの情報拡散リスクに関する項目を盛り込み、職員の意識を高める必要があります。

- 「説明責任」の徹底: 国際協力は、国民の税金で行われる事業です。事業の目的や成果を国民にわかりやすく説明し、透明性を確保することが重要です。この「説明責任」を組織全体の文化として根付かせるべきです。

- 失敗からの学び: 今回の問題を単なる「失敗」として終わらせるのではなく、組織全体で徹底的に検証し、再発防止策を共有します。失敗から学ぶ姿勢こそが、より強固な組織を築く基盤となります。

今回の問題は、JICAだけでなく、日本の国際機関全体が直面している課題を浮き彫りにしたとも言えます。JICAがこれらの改革を断行し、国際社会からの信頼を回復できるかどうかが問われています。