コンピューターのCPU製造技術が向上していますが、今後性能向上のための方策としてどのようなことが検討されていますが?そしてどのような方法だと実現可能性が高いのでしょうか?

CPUの性能向上は、ムーアの法則の限界が叫ばれる中で、製造技術だけでなく、アーキテクチャや素材など、多岐にわたる分野で研究が進められています。今後、性能向上のために検討されている方策と、その実現可能性について、いくつかの主要な方向性をご紹介します。

- 微細化と集積技術の進化

これまでCPUの性能向上を支えてきたのは、トランジスタの微細化と集積度の向上でした。この流れは今後も続くと考えられています。

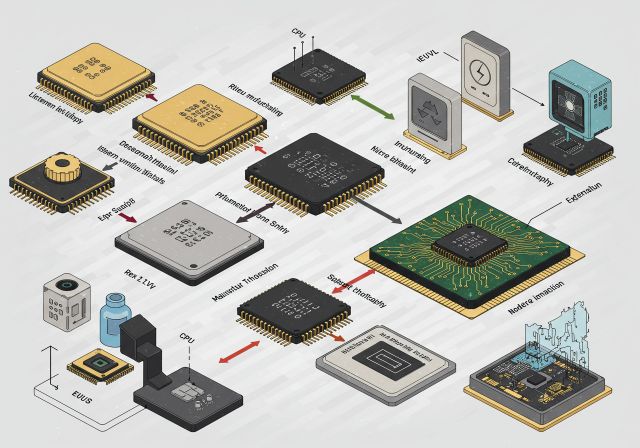

- 極端紫外線(EUV)リソグラフィー:

- 概要: EUVリソグラフィーは、従来の技術よりもはるかに短い波長の光を用いて、より微細な回路パターンをシリコンウェハに描く技術です。これにより、より多くのトランジスタを一つのチップに集積することが可能になります。

- 実現可能性: すでに最先端のCPU製造に導入されており、今後もその精度と効率が向上していくと考えられます。現在のCPU製造における最も重要な技術の一つであり、実現可能性は非常に高いと言えます。

- 3次元積層(3D Stacking)技術:

- 概要: チップを平面に配置するだけでなく、複数のチップを垂直に積み重ねて接続する技術です。これにより、物理的なサイズを抑えながら、チップの密度と処理能力を大幅に向上させることができます。CPU、GPU、メモリなどを一つのパッケージに統合することも可能になります。

- 実現可能性: すでに一部の製品で実用化されており、今後さらに普及していくと見られています。製造コストや熱の問題など課題はありますが、今後のチップ設計において主流となる可能性が高いです。

- 新しいアーキテクチャとプロセッシング技術

従来のCPU設計の枠組みを超えた、根本的なアプローチも検討されています。

- ヘテロジニアス・コンピューティング (Heterogeneous Computing):

- 概要: CPUだけでなく、GPU、AI処理に特化したNPU(Neural Processing Unit)など、異なる種類のプロセッサを一つのチップに統合し、それぞれの得意なタスクを分担させることで、全体としての処理効率を高める技術です。

- 実現可能性: すでに多くのスマートフォンやPC用プロセッサで採用されており、今後もAIや機械学習の進化とともに、このアーキテクチャはさらに発展していくと考えられます。現実的かつ実用的なアプローチであり、実現可能性は非常に高いです。

- フォトニック・プロセッサ:

- 概要: 電子ではなく光(フォトン)を用いてデータを伝送・処理するプロセッサです。光速に近い速度でデータをやり取りできるため、従来の電子回路に比べて圧倒的な高速化と省エネルギー化が期待されます。

- 実現可能性: まだ研究開発段階にありますが、一部の企業が光回路をCMOSプラットフォームに統合するチップを開発しています。製造コストや小型化の課題はありますが、将来的にデータセンターやAI分野で大きな役割を果たす可能性があります。

- 新しい材料の探求

シリコンの物理的な限界に直面する中で、シリコンに代わる新素材の可能性も探られています。

- グラフェン:

- 概要: 優れた電気伝導性を持つ炭素素材です。シリコンよりも高速かつ低消費電力で動作する可能性を秘めています。

- 実現可能性: 研究は進んでいますが、グラフェンを安定して大規模に製造し、従来の半導体プロセスに統合するにはまだ技術的な課題が多く、実用化には時間がかかると考えられます。

まとめ:実現可能性が高い方法

最も実現可能性が高いと考えられるのは、「ヘテロジニアス・コンピューティング」と「3次元積層技術」を組み合わせるアプローチです。

- 短期的・現実的な戦略:

- EUVリソグラフィーのさらなる進化と、それによるトランジスタの微細化は、今後もCPU性能向上の主要な柱となります。

- 3次元積層技術を用いて、高性能なCPUコアと、AI処理に特化したNPU、そして高速なメモリを一つのパッケージに統合するヘテロジニアス・コンピューティングが主流となるでしょう。これにより、特定のタスク(AI、グラフィックス、データ分析など)の処理能力が劇的に向上します。

- 長期的・革新的な戦略:

- フォトニック・プロセッサやグラフェンなどの新素材は、まだ技術的課題が大きいものの、シリコンベースのコンピューティングの限界を突破する可能性を秘めています。これらは、将来的にスーパーコンピュータやデータセンターといった特定の分野から実用化が進むかもしれません。

結論として、CPUの性能向上は、単一の技術に依存するのではなく、微細化、新しい集積技術、多様なアーキテクチャ、そして新素材の探求といった多角的なアプローチによって進められていくと考えられます。