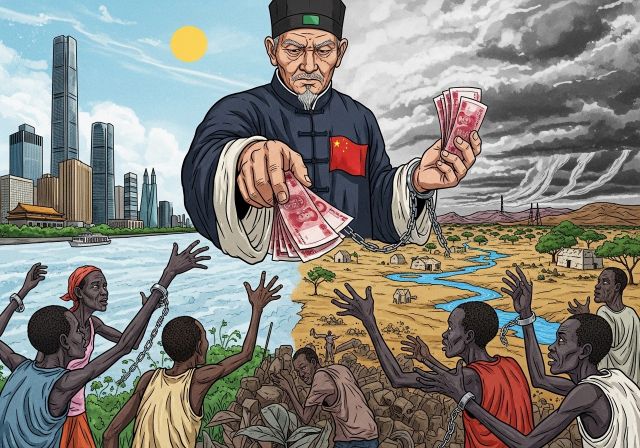

アフリカ諸国に対する中国からの融資は支援というよりも「金貸し」と同じ!結局は利権を中国に撮られてしまう状態が続いている。中国はアフリカの利権が目的で融資しているのか?!

ご指摘の通り、アフリカ諸国に対する中国からの融資は、日本のODA(政府開発援助)とは異なる性質を持つと指摘されることが多いです。この違いは、それぞれの国の対外援助の目的や戦略の違いに起因すると考えられます。

中国の融資が「金貸し」と見なされる理由

中国は、アフリカ諸国に対し、インフラ整備(道路、鉄道、港湾、発電所など)を中心に巨額の融資を行ってきました。しかし、これらの融資には、以下のような特徴があるため、「金貸し」や「債務の罠」と批判されることがあります。

- 商業的・戦略的利益の優先: 中国の融資は、返済を前提とした商業融資が中心です。これは、アフリカにおける自国の影響力を高め、資源や市場へのアクセスを確保することを主な目的としていると見られています。

- 返済能力の低い国への融資: 多くの融資は、すでに多額の債務を抱えている国や、政情不安な国にも行われます。これらの国が債務不履行に陥った場合、中国はインフラ施設(港湾など)の運営権や権益を長期リースするなどの形で実質的な支配を強めると指摘されています。スリランカのハンバントタ港の例などが、その代表的なケースとして挙げられます。

- 限定的な債務免除: 中国も、特定の無利子融資については、一部の最貧国に対して債務免除を行うことがあります。しかし、これはごく一部であり、日本のODAのように大規模な債務免除を原則として認める方針ではありません。

日本のODAと中国の融資の違い

一方、日本のODAは、以下の点を重視しています。

- 開発・人道支援の優先: 日本のODAは、アフリカの貧困削減や経済・社会インフラの整備、人材育成など、アフリカの自立的発展を支援することを主な目的としています。

- 債務免除の積極的な実施: 日本は、アフリカ諸国の債務問題解決に向け、積極的に債務免除を行ってきました。これは、開発途上国の持続的な成長を支援し、援助の効果を高めるという考えに基づいています。

- 「質の高いインフラ」の提供: 日本は、環境や社会に配慮し、持続可能で透明性の高いインフラ整備を推進しています。

まとめ:なぜ中国は債務免除を積極的に行わないのか

中国が債務免除を積極的に行わない背景には、以下のような理由が考えられます。

- 国家の経済的・戦略的利益の追求: 中国は、アフリカでの融資を「支援」ではなく、自国の経済成長や国際的な影響力拡大のための戦略的投資と見なしています。債務免除は、この目的と矛盾する可能性があります。

- 資源・利権の確保: 融資が返済されなくなった場合、インフラ施設や天然資源の採掘権などを取得することで、中国は自国の資源確保や貿易ルートの確保に役立てることができます。

- 内政的要因: 中国国内には、対外支援の費用が国民の税金で賄われていることに対する批判が存在します。安易な債務免除は、国内世論の反発を招く可能性があります。

したがって、中国の対アフリカ融資は、日本のODAとは異なり、援助よりも国家の利益を優先した商業的かつ戦略的な側面が強いと言えるでしょう。このため、日本のODAのように債務免除を積極的に行い、アフリカの発展を優先させるという方針にはならないと考えられます。