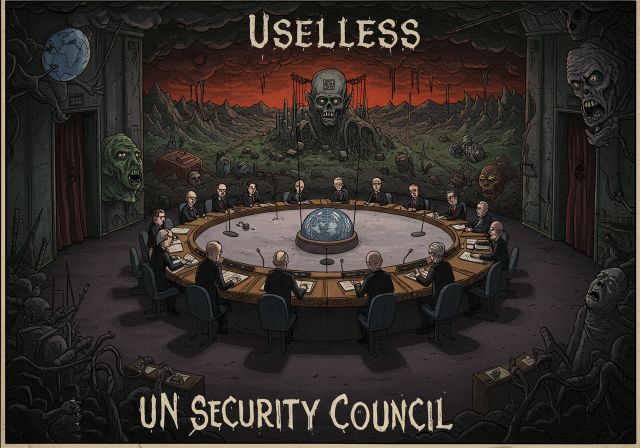

ロシアによるウクライナ侵攻では、国連安保理での制裁決議はロシアの拒否権発動!同様に中華人民共和国が台湾侵攻を目論み実行した場合も国連安保理は中国の拒否権発動により何もできない!国連安保理の存在意義はあるのでしょうか?

ロシアや中国のような安保理の常任理事国は、拒否権の行使によって自らに不利な決議を封殺できるため、台湾侵攻など重大事態でも国連安保理が機能しない可能性があります。

- 常任理事国の拒否権と限界

- 現在の国連憲章では、5 常任理事国(P5)が拒否権を有し、いずれかが反対すると国安理決議は不成立になります。これは「平和と安全」を守る仕組みとして導入されたものですが、結果として国家利益のために濫用されるケースも少なくありません。

- たとえばロシアはウクライナ侵攻に関する過去の制裁決議を拒否権で阻止し、シリアや中東情勢でも国際的な非難や処罰を回避してきました。

- 中国が台湾への侵攻を実行した場合も、中国が拒否権を行使して安保理の対応を封じる可能性は極めて高いです。

- 安保理が「現状無力」に見えても、国連全体としての機能はいくつかあります

◾ 「Uniting for Peace」決議(非常特別総会)

安保理が常任理事国の拒否で行動できない場合、総会が緊急特別会合(ESS)を招集し、勧告的な採択や共同措置を呼びかけることができます。実際に1950年に採択され、2022年のウクライナ侵攻時にも適用されました。

◾ 拒否権利用の「政治的コスト」向上

近年、 総会では拒否権が使われるたびに10日以内に総会の一般会合が開かれる「Veto Initiative(拒否権イニシアティブ)」を導入。これにより、P5が拒否権を発動するたびに、より広範な議論と政治的圧力がかかる仕組みが整備されつつあります。

◾ 著しい人道危機や大量虐殺では法的・道義的制約も

拒否権は憲章で保障された権利ですが、絶対的なものではなく、国際法上最上位の原則である「jus cogens(強行法規)」に反する場合には無効とみなされるとの見解もあります。特に大量虐殺などの重大な人権侵害では、倫理的・法的に拒否権行使が問題視される可能性があります。

- 安保理改革の困難と限界

- 拒否権の廃止や制限には、国連憲章を改正する必要があり、常任理事国5カ国全ての同意が必要です。現実には、P5の利益と権力維持に関わるため、改革には大きな壁があるとされています。

- 総会や地域グループから改革案は出されていますが、実現には至っていません。

✅ 結論:安保理の存在意義と限界

| 観点 | 意義・機能 | 現実的な制約 |

| 拒否権制度 | 大国の反対で一方的な決議採択の防止、安全性の維持 | 大国による圧倒的な抑制力、一律適用できない |

| 総会・Uniting for Peace | 安保理の拘束を超えた政治的圧力や国際的正統性を形成可能 | 効果は勧告的で強制力なし |

| 法的・道義的枠組み | atrocity crimes 時などの拒否権行使への非合法性議論 | 裁判所判断に依存・拘束力のあるわけではない |

| 国際協調の場 | 実務・平和維持・予防外交など他専門機関との連携機能 | 安保理決議なしでは限界あり |

こうして見ると、安保理は確かに制度的に限界があり、大国による行動に対して直接的な制裁機能を果たすことが難しい場面が増えています。一方で、国際社会の道義的・政治的圧力、国際法の枠組み、総会での政策的な代替手段などを通じて、まったく無力というわけではないのが現実です。

しかし、制度疲労や大国の権力維持によって、国連の正当性・機能に対する批判と改革の必要性は一層高まってきています。今後も改革の動きや総会での政治的対応が注視されるでしょう。

🔚 最後に

安保理制度は戦後のパワーバランスを反映した仕組みですが、現在の世界情勢や価値観にはそぐわなくなっているという批判は強まる一方です。とはいえ、単独では国際平和を維持できない今、総会・専門機関・国際法・地域連携など、多層的な枠組みで補完することでその存在意義を探る構造が国連には残されています。