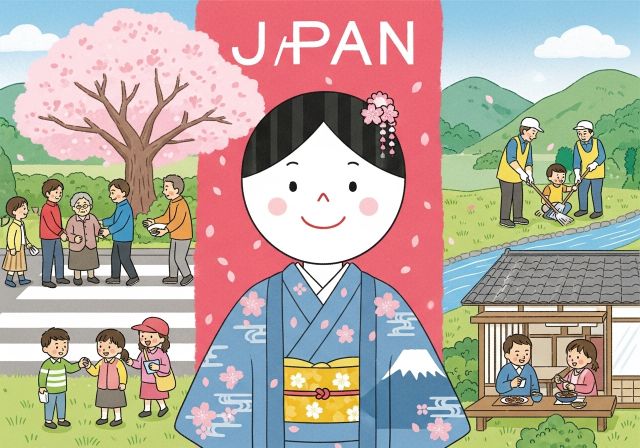

お人好しの国「日本」。日本人の中には「こちらが理解を示せば相手も理解してくれる」と思い込んでいる、あるいはそのように洗脳したがる人々が多くいるようですが、同様の生活、同様の教育、同様の環境にあってこそ相手を理解できるのです。

同じ文化、同じ教育、同じ環境で育った人々の間でも、互いを完全に理解することは容易ではありません。ましてや、異なる文化背景を持つ人々との間では、考え方や価値観の違いから誤解が生じることも少なくありません。

しかし、なぜ私たちはそれでも相手を信じようとするのか、その背景にはいくつかの要因が考えられます。

コミュニケーションと信頼の基盤

異なる文化を持つ人々を信じることは、必ずしも「相手が本当のことを言う」という確信に基づいているわけではありません。むしろ、それはコミュニケーションを円滑に進めるための「前提」として機能することが多いです。相手を信じようとする姿勢は、関係構築の第一歩であり、相互理解への扉を開く鍵となります。

文化が違えば、言葉のニュアンス、ジェスチャー、暗黙のルールなど、さまざまな面でコミュニケーションの障害が生じます。それでも、相手に耳を傾け、その言葉の裏にある意図や感情をくみ取ろうと努力することで、少しずつ信頼関係は育まれていきます。

共感と想像力

「こちらが理解を示せば相手も理解してくれる」という考えは、理想論に聞こえるかもしれません。しかし、これは他者への共感と想像力に基づいた行動でもあります。私たちは、自分自身の経験や感情を通して、相手の置かれた状況や感情を想像しようとします。

異なる文化を持つ人々の行動や考え方を完全に理解することは難しいかもしれませんが、彼らがなぜそのような行動をとるのか、どのような価値観を持っているのかを想像することは可能です。この想像力が、互いの違いを認め、尊重する土壌を育みます。

異なる文化を受け入れるメリット

異なる文化を持つ人々を信じ、受け入れることは、リスクを伴う一方で、私たち自身の視野を広げる機会にもなります。

- 新しい視点の獲得: 異なる文化に触れることで、これまで当たり前だと思っていた自分の価値観や考え方を相対化し、新しい視点を得ることができます。

- 社会の多様性の豊かさ: 多様な文化が共存する社会は、単一の文化からなる社会よりも、より豊かな発想や創造性を生み出す可能性があります。

もちろん、全ての人が善意を持っているわけではありません。中には、他者の善意につけ込む人々も存在するでしょう。そのため、相手を信じると同時に、冷静な判断力を持つことも重要です。

異なる文化を持つ人々を信じることは、単純な「性善説」に基づいたものではなく、より良い社会を築くための希望と努力の表れと言えるかもしれません。相手を信じる姿勢は、ときに裏切られるリスクを伴いますが、それ以上に、人と人との繋がりを深め、社会をより豊かにする可能性を秘めているのではないでしょうか。