中華人民共和国やロシアといった共産圏の国々は、なぜ自分勝手な領土主張を繰り返すのでしょうか?国民たちはそれを本当に信じているのでしょうか?インターネットが普及しているのですから情報統制していても事実を知ることは可能だ!

① 領土主張の背景にある国家戦略とイデオロギー

➤ 大国の生存保障としての“実力回復”

特にロシアでは、プーチン政権が「ロシア人の精神的・歴史的な空間」(Russkiy Mir)を守るとし、ウクライナ侵攻を正当化しています。これは「自国の弱さを見せれば政権が揺らぐ」という自らの体制保存のための戦略とも結びついています。

➤ 歴史的正当化とリビジョニズム

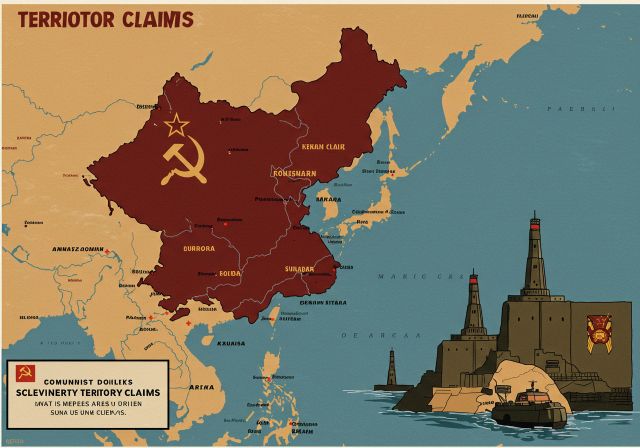

中国もシナ海や台湾、尖閣・南沙諸島などの領有を、漢代や中華帝国時代からの“歴史的権利”として語ります。これらの物語が教育やプロパガンダを通じて国内に定着しています。

また中国では“恥辱の世紀”(Century of Humiliation)の記憶が植え付けられ、領土主張は国家の名誉と対外的な警戒感を高める手段となっています。

② 情報統制と国民意識の形成

➤ 厳重なネット検閲と自己検閲

中国では「50 Cent Party」と呼ばれる政府支援の投稿者や、独自のAI検閲といった情報統制が徹底されています。微博や微信など主要SNSは当局の指令に従い、敏感な話題を削除・遮断しています。

この環境下で、国民は意識せずとも自ら投稿や発言を控える“自己検閲”に走ります。

➤ 国策としての世論誘導(パブリックオピニオンガイダンス)

中国政府はメディアを通じ、国民の意見を「党の方針に沿う形に誘導」する公的政策を実施しています。外交・領土問題に関する議論は政府の望む枠組みに限定され、異論は排除されがちです。

③ 国民は本当に信じているのか?

多くの中国・ロシア国民にとって、学校教育・メディア報道・デジタル空間で共有される情報がすべてであり、「政府が語る領土・ナショナルナラティブ」こそ唯一の現実です。

もちろん、一部にはSNSやVPNなどを通じて外部情報に触れている人もいますが、口に出せるのは慎重で、公然と「政府に懐疑的」な立場を取るのは高いリスクを伴います。

こうした状況では、多くの国民がむしろ「政府が提示した物語を疑いなく受け入れる」方向に向かいやすくなります。言論の自由が制限された環境下では、それが一定の「真実」として定着してしまうのです。

✅ なぜ領土主張が繰り返されるのか・国民は信じるのか?(まとめ)

| 観点 | 内容 |

| 国家利益・体制維持 | 領土主張は政権の安定と国際的地位確保の戦略手段 |

| 歴史・ナショナリズム教育 | 「歴史的正義」や「過去の侵略を許さない」という感情に訴える |

| 情報統制と宣伝戦略 | 検閲と公的プロパガンダにより、国民の見解が限定される |

| 現代社会での「信じる基盤」 | 外部情報に触れる機会があっても、自由に公言できる空気は乏しい |

🔍 実際にどのようにしてこの構造が作用しているか?

- ロシアの例:クリミア併合や東部ウクライナでの介入は、民族的・歴史的な同胞保護と大国の復興を訴える国家戦略と相まって実行されました。

- 中国の例:南シナ海裁定(ハーグ仲裁裁判)後も、政府はその判断を「紙屑」として否定し、SNSでも迅速に不満の声を削除。代わりにナショナルな物語を発信・強化しています。

🔚 結論

領土主張の繰り返しは、国家体制の維持・国民統合・外交戦略の一環であり、国民にとってはそれが「普通の社会規範」として受け入れられているのです。インターネットの普及が進んでも、その情報を自由にアクセス・共有できる環境が整っているとは限らないことが、こうした構造を支えています。